緑内障について

以前は緑内障の原因として高眼圧が考えられていましたが、近年の調査によって、正常眼圧内で緑内障を起こしている患者さんが圧倒的に多いことが判明しました。

そのため診断は眼圧、視野検査、視神経精密画像検査などによって集めたデータを医師の経験に基づいて総合的に判断する必要があります。

片目だけに緑内障が起こっていると、視野の欠損部をもう片方の眼で補ってしまうため、気づいたときにはかなり進行してしまっていることが多い病気です。

しかし、緑内障は、初期の段階であれば、進行を薬で止めることができるため、早期発見・早期治療によって、生活に支障のない視力を保つことができます。

早期発見のためには、緑内障が増えてくる40歳を過ぎたあたりから、定期的に眼科で検査を受けることをお勧めします。

緑内障の症状

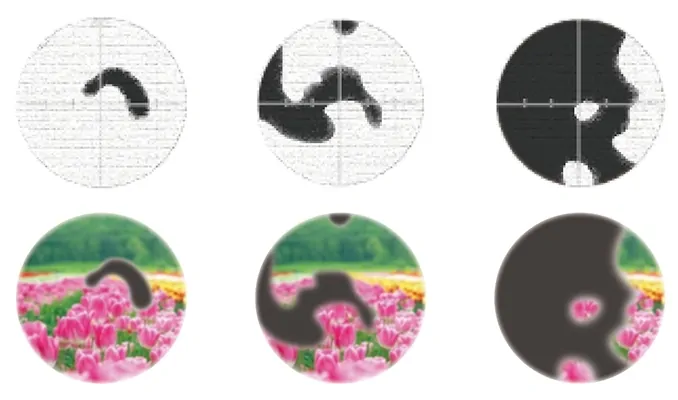

緑内障は、何らかの原因で視神経が障害されて、暗点と呼ばれる見え辛い点ができることから始まります。この暗点が徐々に増え、視野が狭まり、見ることの中心となっている黄斑部にまで至ると視力が失われてしまいます。

緑内障は、何らかの原因で視神経が障害されて、暗点と呼ばれる見え辛い点ができることから始まります。この暗点が徐々に増え、視野が狭まり、見ることの中心となっている黄斑部にまで至ると視力が失われてしまいます。

進行が非常にゆっくりとしており、自覚症状が出たときには、かなり進行してしまっていることも多いため、定期的な検査が重要になります。

また、急激に眼圧が上昇してしまう、急性緑内障発作が起こることがあります。激しい目の痛み、頭痛のほか吐き気などを起こし、急激に視力は低下し失明してしまうこともあります。

この場合、救急対応など早急な治療が必要です。しかし、脳疾患や胃腸炎と症状が似ており、眼科の治療が遅れてしまうこともあります。

視神経の障害によって視力が失われてしまった部分は、残念ながら現在の医学では元に戻すことはできません。そのため緑内障の治療は、その進行を抑え、視野の欠損を最小限に食いとめることが基本となります。

日帰り緑内障手術

さらに、緑内障手術の種類、考え方もこの数年で大きく変化し、より安全に、より侵襲性の少ない手術が選択出来る様になり、日帰りでも問題ないと考えております。当院では、患者さんの病期、生活スタイル、今後の予想される緑内障進行度を考慮し、適切な緑内障手術を提案、実施させていただきます。ただし、術後の患者さんのご協力を必要とするため、重篤な既往症のある方(心臓病等)、ご自身での術後点眼が難しく、ご家族の協力を得る事も難しい場合、または術後の眼周囲のケアが難しい方に関しまして、ご相談の上、お近くの入院施設を兼ね備えた専門病院をご紹介させていただきます。

緑内障治療の流れ

日本緑内障学会での治療指針に準じて行っております。

薬物治療

現在、多岐に渡る種類の点眼がありますが、最大5種類の作用機序の違う点眼を使用する事が一般的です。

しかしながら、点眼では充分に眼圧が下がらなく、視野欠損が進行していく場合があり、その際は手術によって眼圧を下げます。

SLTレーザー治療

SLTレーザーとは、緑内障の治療に有効な方法の一つです。

目の中で作られるお水である『房水』の排水路である線維柱帯のメラニンへ照射することにより、体内の自然治癒反応が引き起こされ、細胞の再生を促し、房水の排出障害を改善させ眼圧を低下させます。初期の緑内障〜中期の緑内障の方に有効な治療法です。

SLTレーザー治療は外来で行います。10分程度で終了し、点眼麻酔で行います。痛みの強い治療ではありません。外来にて保険診療で受けることができます。

SLTの効果は点眼薬1本分と言われています。低侵襲のレーザーのため、目への負担は少なく、繰り返し照射することが可能です。そのため、効果がなくなってしまった場合は、再度レーザーをすることで、再び効果を得ることができます。点眼忘れや点眼が上手くできないという方におすすめの治療法です。

手術治療

当院では、眼圧と視野欠損の進行度を踏まえて、3種類の手術を選択します。

Ⅰ. MIGS(トラベクトーム、iStent、カフーク)

Ⅱ.トラベクレクトミー(濾過手術)

Ⅲ.セトン手術(バーベルトグラコーマインプラント、アメードグラコーマバルブ)

MIGSとは

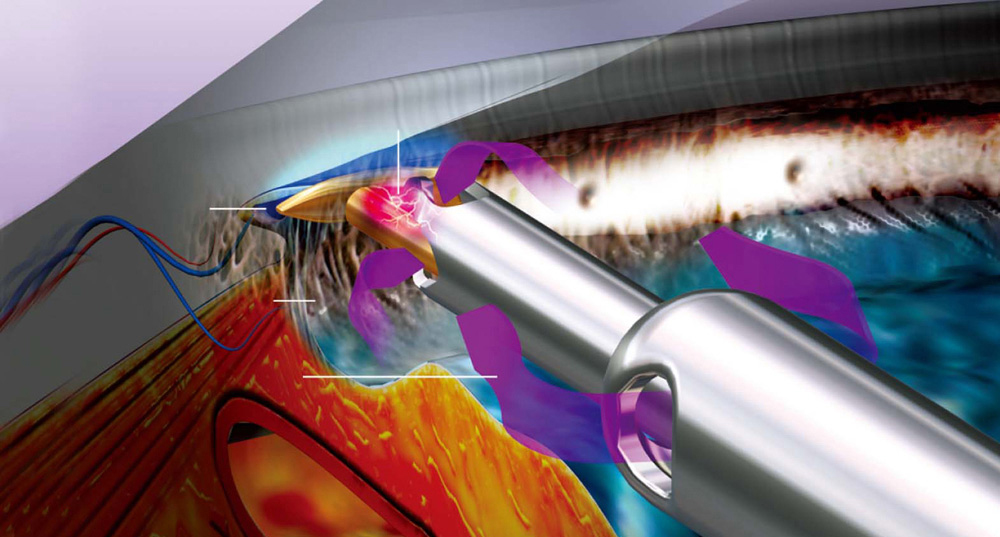

カリフォルニア大学のDr. George Baerveldt、Dr. Donald Minckler らにより開発されたトラベクトームに端を発した低侵襲手術です。

従来の流出路再建術は、眼球の一部を大きく切開して線維柱帯と呼ばれる組織を手探りで感覚的・鈍的に切開しておりました。

手術侵襲も通常の濾過手術と同等でした。しかし、トラベクトームを用いて行う流出路再建術は、角膜を2mm程度切開するだけで、

線維柱帯を手術顕微鏡で確認しながら切開(プラズマで組織を蒸散させる)できます。

このトラベクトームを当院院長の伊藤は、上記カリフォルニア大学に臨床留学し、上記2名を含む開発に尽力された数名の先生方に直接ご指導頂き、ライセンスを取得しております。また日本におけるトラベクトーム研究会の世話人をさせてもらいました。同様な方法にカフークデュアルブレードを用いた流出路再建術もあります。一方、iStentとは白内障手術と同時に1mmのチューブを繊維柱帯に差し込み、房水流出路を確保します。

トラベクレクトミーとは

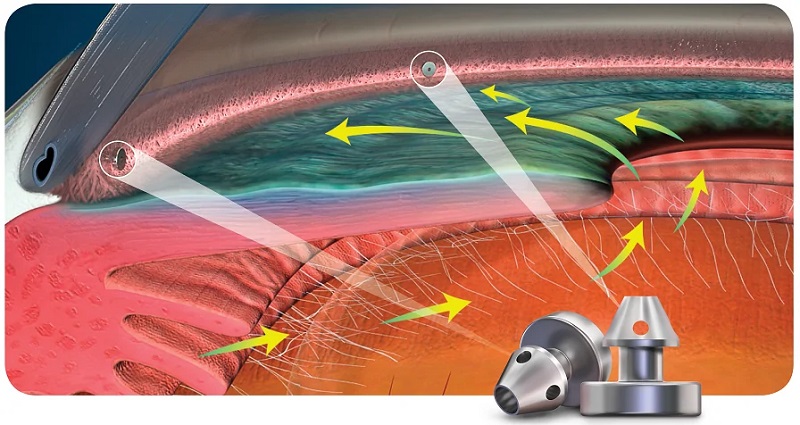

緑内障における代表的な手術です。白目を切開し(結膜切開、強膜弁作成)、トンネルを作成(ドレーン挿入または虹彩切除術)し、黒目と虹彩の間からトンネル(線維柱帯切除)を通して、目の中の水(房水)を白目のしたに作ったプール(濾過胞)に流す手術です。

濾過胞は癒着する事によりつぶれてしまいますので、代謝拮抗薬マイトマイシンCを手術前に結膜下注射して癒着しにくくします。

当科での安全性に対する取り組みとして、マイトマイシンCの濃度をアジア人に最適な濃度に設定し、合併症が起こりにくい工夫をしております。この考え方は院長が留学していたフロリダ大学の当時眼科主任教授Dr. Mark B Sherwoodに御指導頂いております。さらには投与する量も限定しております。また、組織侵襲を考え,虹彩を切除するよりはステンレス製の極小のドレーン(Express:日本アルコン社)を留置して眼外に流れる房水の量を調整します。

セトン手術とは(Baerveldt Glancoma Implant, AhmedGlaucomaBalb)

眼球を動かす筋肉の間に留置するため、稀に眼球運動障害を引き起こす事があります。

緑内障術後の生活について

保護眼鏡を1週間程度、着用していただきます。眼球の水の動態を変えているために、傷口が落ち着くまでは眼球を押さない事が肝心です。また、上記Ⅱ.Ⅲ.の手術の際は白目を自然に溶ける髪の毛より細い糸で縫いますが、手術後2〜3日の間、違和感を覚える方もいます。手術後の生活に不安が生じないように、点眼薬、内服薬、注意事項を記載したプリント等をお渡しします。

緑内障手術後の視力低下と通院について

緑内障と付合うために